続・輪島・門前町報告(19)1月1日 危機の社会学:能登震災・水害から学ぶ社会と個人の鍛え方(1)

ゆるゆる第1部の1 Public Historyとは何か?能登にこだわり、そこから学ぶ意味

「…私たちは災害という悪夢と吉夢をみる。巨大な喪失に絶望し、仮初めの連帯に歓喜する。2つの夢から醒めた私たちは、現実を生きることになる。そのとき、私たちは、夢の続きをみるように、「世直し」と「立て直し」の2つのベクトルの復興の風に煽られる。それは、よくも悪くも風圧が強く、「いまここ」にとどまることができない。復興の第3のベクトルとしての「やり直し」の復興は、醒めない夢を求めるのではなく、平凡な1日の朝に目覚めるように「いまここ」を慈しみ暮らすことではないか。…」(高森順子, 2024, 「うしろむきの〈復興〉論:阪神・淡路大震災30年の言葉 #2 奪われた「別れ」を取り戻し、やり直す」https://distance.media/article/20250116000385/ )

おはようございます。柴田です。どうぞよろしくお願いいたします。

あの1月1日から1年たって、いろいろ思うこともあり、少し書き散らかしていたものを整理し始めています。私たちは2025年もその後も変わらず活動を続けるわけですが、この段階で、私たちが思っていること、なぜ、能登・輪島・門前に関わり続けようとするのか、その理由についてまとめておくことは、私たちがこれからこの地で動き、学び、生き続けるためにも、やっておいて損はないと思ったからです。

さて、私たちは(LC研)は、研究者(と学生)の「研究会」です。なので、被災物整理に学生を派遣したりお茶会の支援をやったりもしますが、NPOや支援組織・機関と異なってヘンテコな活動ばかりしているように見えているかもしれません。一方で研究者なのに専門家っぽくなく、現地調査とか住民へのヒアリングとか行政への政策提言とかにぜんぜん興味がなくて、不審人物みたいにウロチョロしてる、とも思われているかもしれません(見た目には間違ってない笑)。

他の団体と異なった活動に見えている自覚はあるのですが、その理由は、私たちが「研究会」で、「アカデミア(学者)」だから(あえて区別しておきますね)といえるかもしれません。学術研究の場合、仮説と方法があります。それに従って活動しています。そのため、「見ているもの」と「見方」がちょっと異なるのです。

まず「見方=方法」は、「アクション・リサーチ」というものです。以前、本も上梓して学会賞をいただいたこともあるので(宣伝:https://www.ssi.or.jp/journal/pdf/Vol3No2paper5.pdf)、詳細は省きます。要は、単発的なヒアリング・見学やわかったような物言いは、かえって現実からズレると考え、地元でドロドロと試行錯誤・七顛八倒しながら支え続けようとする、というものです。寄り添い続け、社会を変えることで研究を成し遂げようというものですね。

では、私たちの仮説は何か。それは、「パブリック・ヒストリーが主体的に息づいている地域は、衰退せず復興し、危機に対峙する力を持ち続けるのではないか」というものです。

「パブリック・ヒストリー」はやや込み入った概念で、定訳はありません。いわゆる「郷土史」だけではありません。最近のオルタナ伝承館などの「語られなかった歴史」にも近いですが、それだけでもありません。この概念は共同研究者に教えてもらった、難解だけど大事なもので、実は私も勉強中なのですが(汗)、週末の準備のために『浦上の歴史』を再読しているなかでも、「パブリック・ヒストリー」と言えるのは、本当にごく一部なことは、わかります。

結局、なんなのか、は、まだ一言では表せないのですが、はっきりと現れていると断言できる典型例があります。それが、〈能登の祭り〉です。

なぜそう言えるか、ということを、これからゆっくり書いていこうと思うのですが、時間がかかりそうなので、当面はひとつ引用をもって変えたいと思います。というのが、冒頭の引用です。きっかけとなっている矢守先生の「やり直し」はまた、だいぶ違うと思うのですが、関心領域と必要条件が、とても似ています。つまり、被災地にとって一番〈危機〉なのは、「自らの土地を理解し語ること」であり、建物の新築や新型ビジネスと並行して、いやそれよりもむしろ優先して、「自らの土地」についての「いまここ」を見直し語り直すことなのではないか。

つまり私たちの仮説は、言い直すと、「人々が自ら住んでいる地域を見直し、イキイキと語りはじめている土地は、その魅力や理由を周りの人に説明できたり、若者や仲間と語り合えている土地は、いろいろあっても最終的には、人が集まり続け、日常の生業が継続し、地域の復興が果たされるようになるのではないか」というものです。

で、その可能性に、能登で一番、さらにいえば日本で一番、この地が恵まれているのではないか。それが私たちが、ここに通い関わり続けようとする理由です。

もちろん過程は、いろいろあるのでしょう。でも結局のところ、門前という地域がイキイキと語り続けられることが、總持寺商店街や道下といった街から、黒島・七浦といった海から、浦上・本郷といった山に至るそれぞれが、互いを語り続けることこそが、この地がゆっくりとでも再起していくために、一番大事なものなのではないか。この地では、それを立証することが可能だ、と、本気で思っているのです。

能登は、特にその過疎高齢化は、極限状態に近づきつつあるといえるのかもしれません。でもあと10年少々で、日本の地方の大部分が、震災前の能登とそれほど変わらない高齢化に直面するのです。さらにあと20年か30年も経たないうちに、金沢ないしは東京を含めた日本全土が、それほど変わらない可能性さえある。関係人口を呼び付けようとする元の人口が、この状況なのです。全国が極限状況を迎えたその時に、結論として、あれ?門前がなんだか普通に続いてるじゃん、結局ここが一番良くない?、というのは、夢物語ではなくありえる、と考えているのです。

Learning Crisis研究会の本質は「日本社会は、明確に限界点を回ってしまっている」という発想にあります。だからこそ、なぜ〈危機〉に直面してしまったのか、それにどう対峙するのかを、根本的に見直す必要がある。この〈危機〉の時代に、自らの土地と生活を見直すための、内容と方法を考えるのが、私たちの研究で、活動理由で、門前に居続ける理由、というわけです。

そのため、門前の復興(というか日常の再起)と、私たちの研究の成功は、完全に一致しています。門前がダメになったら、私たちも失敗なのです。なんでもいいから、まず門前に再起してもらわないといけない。私たちはそのために、パブリック・ヒストリーの復興に挑み続けるわけです。

最終的にどうなるか、未来は保証できません。といいますか未来を保証するのは(真の意味での)学問では無理です。でも学問は、最善の努力は示し、共にすることができる。その立証も、私たちの目的のひとつです。学問は、楽観のためでも悲観のためでもなく、「日々を頑張って生きる人」が、自分を見直し考え直すためにあるはずです。

そしてその姿勢は、専門家でも大学教員でもない、多くの“普通の人”にとって、開かれています。「普通を語る」ことが、科学・学問の真髄なのですから。

そこで語られる「普通」のもっとの重要な核心が、「パブリック・ヒストリー」だと、私は考えて、今年も変わらず、門前に関わり続けるつもりです。拙文失敬、新年のご挨拶が遅れ、長くなりましたが、今年も変わらずよろしくお願い申し上げます。

お疲れ様でした。また、次回。

活動報告 2025年1月1日(水)

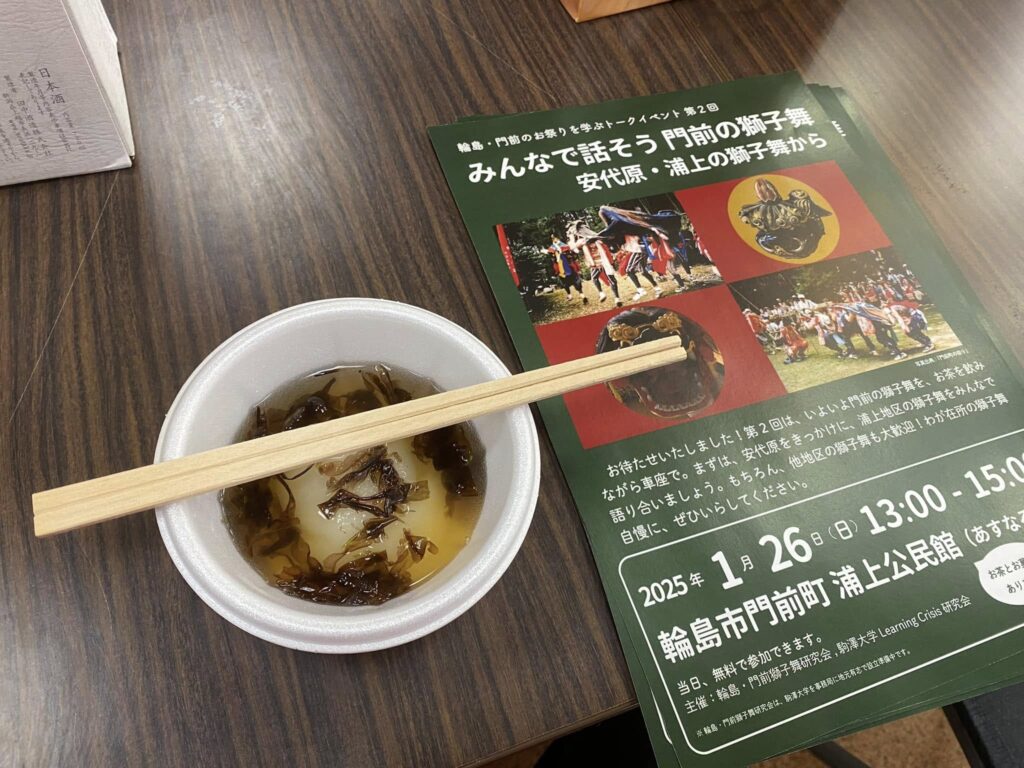

11:00 浦上公民館。結さんにご挨拶。地元の方と獅子舞談義に花が咲く。やっぱり今年も獅子舞だなあ。

12:00 諸岡公民館。事前にお誘いいただいていたが、ここは本当に素敵。献花代、ダルマ、そして磯海苔のお雑煮(別格!)。地元主体ということの意味を噛み締める。

13:00 本郷仮設談話室、ありんこさんにもご挨拶。地元の方と獅子舞の動画を見せてもらって、またもや花が咲く。ここはみんな持っているので、その支援をということで、2月は本郷に決定!

14:00 道下第1集会所。念のため。JOCAさんにご挨拶。区長さんには会えず(てか、どの会場でも)。あたりまえなのですが、正月はこの地では、家族で挨拶する日なのですね。

15:00 本山前。めった汁の暖かさに救われる。消防団の方は、いつ休んでいるのでしょうか…。

16:00 本山前にて。おまいりもそうだが、有線放送に深く考えさせられた。それぞれの、いつもどおりではない正月。

17:00 念のため、道下第2集会所。区長さんに届け物があったが誰もおらず、自分らがお客様のように歓待されてしまいました汗。失礼しました。

18:00 富来温泉は、正月もやっていて助かった。冷えた体に染みる…。

20:00 さすがにラーメンはお休みなので、アオキとゲンキで買って黒島で夕食。1・3日開いて2日は閉店。ちょっと不思議だがよく理解できる。パブリック・ヒストリーみたいだ。

21:00 黒島の共有ドミ1番ベッド。初夢、ではないか。おやすみなさい。

コメント