続・輪島・門前町報告 危機の社会学:能登震災・水害から学ぶ社会と個人の鍛え方

ゆるゆる第1部:(2) 2つの〈災害〉:なぜ、社会が能登を支えねばならないのか?

「平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震を踏まえ、(略)地震調査委員会では、宮城県沖・その東の三陸沖南部海溝寄りから南の茨城県沖までの個別の領域については地震動や津波について評価していたが、これらすべての領域が連動して発生する地震については想定外であった。」としている。また、平成23年4月27日の中央防災会議において、(略)「今回の津波は、従前の想定をはるかに超える規模の津波であった。我が国の過去数百年の地震発生履歴からは想定することができなかったマグニチュード9.0の規模の巨大な地震が、複数の領域を連動させた広範囲の震源域をもつ地震として発生したことが主な原因である。(略)」と述べており、今般の地震・津波が3月11日以前においては想定外のものであったとしている。」(東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会より)

2つの〈災害〉とは、1月震災と9月水害のことではありません。これからお話しするのは、なぜ、能登半島地震や奥能登豪雨の被災は、個人や地元さらには市町村の問題ではなく、日本社会全体の問題なのか、その解決の責任は地域ではなく、社会全体にあるといえるのか、について、考えるためのものです。

つまり今の能登の問題は、能登の自治体や地元だけではなく、むしろ第一に社会全体が(本当は可能な限りの総力をあげて)、復旧・復興に取り組まなければならない、ということを示します。

同時に、これまで全国の私たちが考えていた、「防災」=災害を想定し防ぐ・備える、ということに、根本的な発想の転換を迫るものでもあります。

残念ながら私たちの社会は、なんらかの形で必ず「災害」に直面してしまいます。どんなに善良に生きても、賢く巧みでも、科学技術が進んでも、事故が起こったり天災が起こったりを止めることはできません。ロサンゼルスの山火事、山形の大雪、常にどこかで被災しています。程度や範囲の差はありますが、交通事故や天候不順、感染症拡大も、「災害」の一種といえるでしょう。たいてい「災害」は、大規模/小規模など、程度や範囲で区別されます。

しかし、「災害」はむしろ、以下の2種類に、区別されるべきです。

「災害1)〈緊急事態〉」=確実に被災はあるが、緊急対応組織(警察・消防・自衛隊・行政など)で相当程度、管理できている。避難所などが開設されても、それほど日常生活に戻るメドがつけられるような状態

「災害2)〈危機事態〉」=想定外の深刻な被災のため、緊急対応組織では管理しきれない。日常生活に戻る目処がつかない人や地域が残ってしまう状態

なぜ「災害」を、〈緊急事態〉と〈危機〉にわける必要があるのか。それは、「災害」というものの本質を理解し、その責任を明確にするためにあります。

例えば「災害1)〈緊急事態〉」は、家族に急病人が出たり町で火事が発生したり、などが該当します。それそものもは当事者にとって辛い出来事ですが、救急医療や消防車は用意されていて、有効に活躍することでしょう。それゆえ周りの人は、通常の日常生活を送れますし、当事者も多くはいずれ、日常生活を取り戻すメドはつけられる。どう対処すればいいのか、想定がつくのです。

一方、「災害2)〈危機事態〉」は、まったく想定できません。〈危機〉の本質は、「あらゆる意味で、想定外であること」にあります。どこでなにが起こるのか、どれほどの被害が起こるのかは、事前にまったくわかりません。

災害とはそもそも、そういうものなのです。どういう災害が起こるか、専門家はこれまで必死で予測し備えようとしてきました。しかし、防災は人間がすることで、人がすること・予想することには必ず限界があります。どれほど防備しても必ず想定外の被害がもたらされるようなことがある。そのことは、冒頭の引用からも理解できるでしょう。原子力発電所は2011年までは科学技術の結晶そのもので、5重の防壁を備えどのような災害にも備えうると想定されていて、だからこそ社会は、その存在を認めていたはずだったのです。

想定内の〈緊急事態〉には、備えることができ、対応も可能です。重要なのは、想定外である〈危機〉の方です。阪神淡路、東日本、そして能登半島自身…。そもそも、想定が不可能な災害が起こりえるのが現実です。つまり、想定外の〈危機〉に、どう備え、どう対峙するか? それこそが防災の、危機への対応の本質なのです。

そして、そのように〈緊急事態〉と〈危機〉とを区別すれば、なぜ、社会が能登半島を支えなければならないのか、その理由にも深く同意してもらえるでしょう。〈緊急事態〉に備え対応するのは、国や自治体によって用意された消防・自衛隊など専門機関の仕事です。しかし、その想定を超えたものが、〈危機〉です。もちろん緊急対応組織は全力を上げますが、それでも対応しきれないのが〈危機〉ということになります。

この世界はまれにではありますが確実に、緊急事態に対応する能力をもつ組織を上回る、想定外の〈被災〉が起こりえます。想定外すべてに備えることは不可能だし、コスト面でも現実的ではありません。そのように制御不可能なものを、〈危機〉と、私たちは呼ぶのです。

では、〈危機〉に対応するのは、何か。想定以上の〈被災〉が起こった場合は、誰が対応するのか。それは、社会全体のはずです。行政や危機対応組織の能力を超えて仲間がピンチの場合は、みんなが力をあわせて頑張るしかない。「自助」は言われるまでもない。次は公(おおやけ)の責任として、緊急対応組織をもつ「公助」が責任をもつ。しかしそれを上回る〈危機〉が訪れた場合、その〈危機〉は、社会全体の問題となる。こう考えれば、整理がつきやすいのではないでしょうか。

日常生活に戻るメドが、今もついていない人が未だにいる「能登半島」は、この定義でいうと、明らかに〈危機〉事態です。それは少なくともメドがつくまでは、社会全体の問題として対応し続けなければならない。私たちが能登に行き続ける理由のひとつが、ここにあります。

活動報告 2025年1月2日(木)

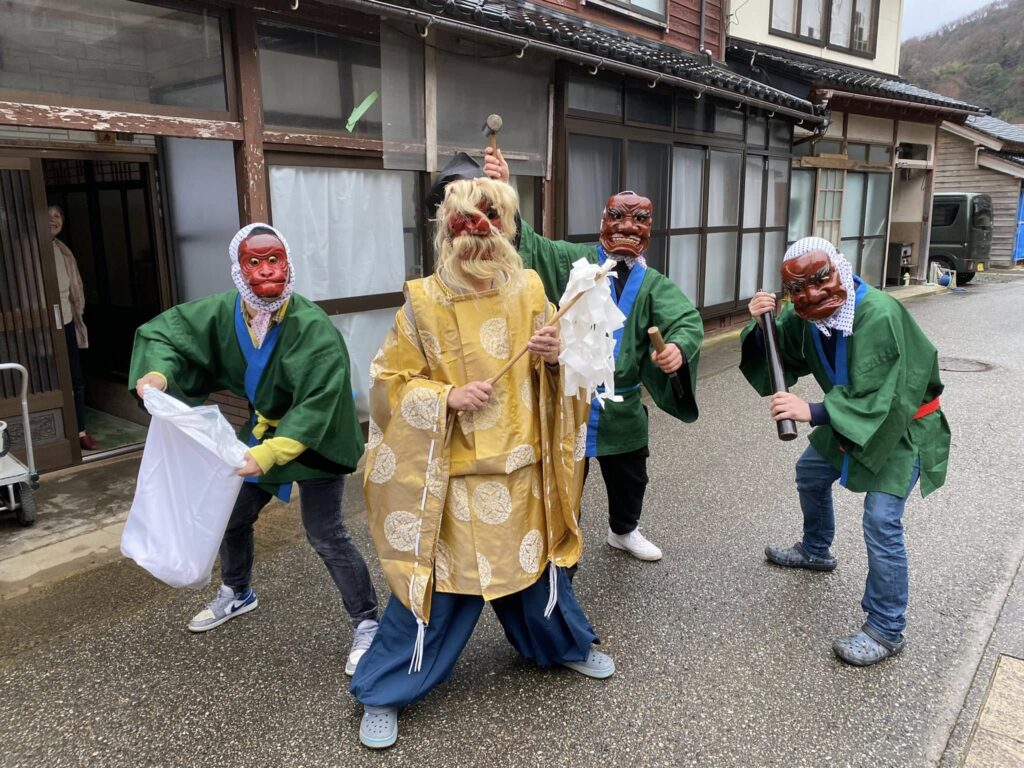

9:00 黒島で朝ごはん。トビーに「がんずあい」をご披露いただく。感謝感激。マツリごっつぉは本当に面白い。

11:00 七浦・皆月に行く。水害時のサーキュレータ4台+1台を回収。無茶苦茶、役だったとのこと。少しでも役に立ててよかった…うれしい涙。

12:00 アマメハギまで時間あり。ということで、昨年、迂回開通したというR249を走って輪島までのルートを確認…。あれ?あれ? これって開通したって言えるのか?

13:00 水害のもっともひどい被害は、この地区にあったのですね…。自助、公助、共助。この区分さえ絵空事と言わざるをえない現実に呆然とする。

15:00 待ちに待ったアマメハギ。衝撃の連続。

18:00 氷見に移動。ここも被災地なのですよね。

明日は珍しく休日(というなの準備日)だ。

コメント